#ChatGPT活用 #生成AI戦略 #AI経営支援 #経営とテクノロジー #シンギュラリティとは #AIリテラシー #経営者の思考法 #DX推進 #未来予測と経営 #中小企業のAI活用 #経営戦略とAI #AIと人材育成 #ChatGPTビジネス活用 #AIパートナー経営 #思考のアップデート

はじめに

2022年11月、OpenAIがリリースしたChatGPTは、人工知能の大衆化という歴史的な転換点を刻んだプロダクトとして、瞬く間に世界中に広がりました。その衝撃は、単なる技術革新にとどまらず、私たちの思考様式、学び方、そして働き方の根幹に静かに浸透しつつあります。気が付けば、それから2年半が経過しました。2025年5月現在、私たちは今、どこに立っているのでしょうか。

この問いに対する答えは、AIの進化速度と、それを活用する人間社会のリテラシー進化の速度差にあります。ChatGPTは、もはや「便利な文章生成ツール」の域を超え、「共に考える知的パートナー」としての領域に突入しています。一方で、私たち人間の多くは、その変化の真意をまだ十分に咀嚼できていない。むしろ「すごいけど、使いこなせない」「便利そうだけど、自分の仕事には関係ない」といった“距離感”が根強く残っています。

本記事では、経営コンサルタントとしての実務的視点と、組織や個人の進化適応力に関する知見を基に、「ChatGPTの進化」と「人間のリテラシー」の非対称性を丁寧に紐解いていきます。そして、このギャップが示唆する未来 ─すなわち、技術的特異点(シンギュラリティ)到来の輪郭について考察していきます。

ChatGPTの進化は、単なる性能向上にとどまらない

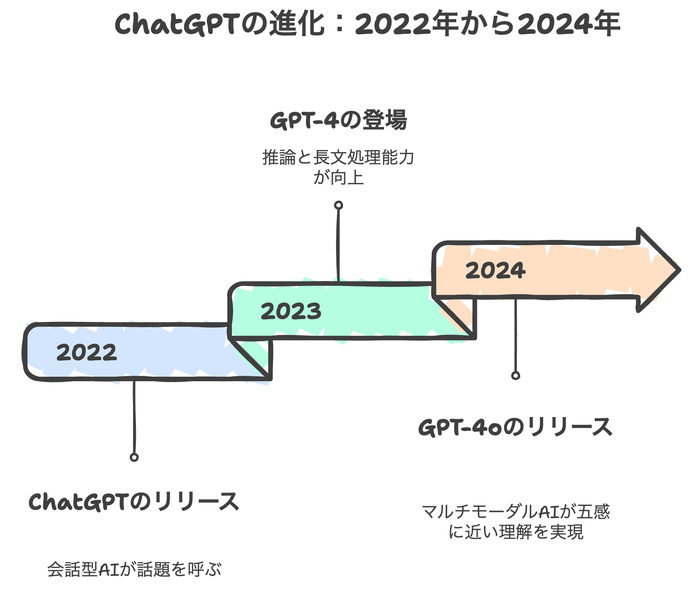

2022年のリリース時点では、ChatGPTは「会話ができるAI」として話題を呼びました。質問に答える、文章を整える、物語を創る ─その能力は衝撃的で、多くの人がその可能性を直感的に理解しました。しかし、それはまだ「入り口」に過ぎませんでした。

2023年にリリースされたGPT-4は、論理的推論能力、長文処理能力、構造的な文章生成能力が格段に向上し、特にビジネス現場においては「壁打ち相手」としての有効性が広く認識されました。そして2024年、GPT-4oの登場により、画像や音声、映像といったマルチモーダルの処理能力が組み込まれ、「五感に近い理解をもつAI」へと変貌を遂げました。ここに至って、ChatGPTはもはや単なる「テキスト処理エンジン」ではなく、「状況理解と判断補助ができる人工知能」としての立場を確立しつつあります。

特筆すべきは、この進化が「指数関数的」であるということです。年を追うごとに、その飛躍は加速度を増しており、これは過去のPC普及やスマートフォンの台頭といった技術トレンドとは比べ物にならない速度です。AIの進化は、明らかに「違う地平」に足を踏み入れている ─この事実を私たちは、もっと重く受け止めるべきなのです。

一方で人間の「使いこなし力」は、どこまで来ているのか

では、それに対する人間社会の「適応」はどうでしょうか。私は日々、中小企業の経営者や組織マネジメント層と対話を重ねていますが、多くの場合、AIに対するスタンスは大きく二極化しています。

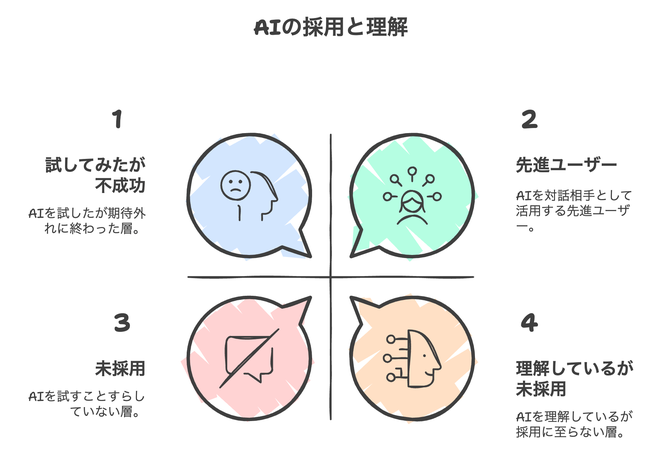

一方には、ChatGPTを積極的に使いこなし、業務プロセスへの組み込みや情報収集、企画発想のブレスト、教育コンテンツの草案作成などに活かしている「先進ユーザー」がいます。彼らに共通するのは、「AIを道具ではなく、対話相手として見ている」ことです。答えを一発で出してくれる“魔法のツール”ではなく、考えを整理するための「知的パートナー」として活用しているのです。

しかしもう一方では、「試してみたけれど、いまいちだった」「結局、自分でやったほうが早い」という感想で止まってしまう層も多くいます。ここにあるのは、「技術の限界」ではなく「人間側の期待と理解の限界」です。ChatGPTに何をさせるか、どのように聞くか、出力された内容をどう評価するか ─そうした「問いの立て方」と「批判的思考」が求められるのですが、それが育っていないと「使えないAI」という印象で終わってしまいます。

AIと人間の「進化速度の差」が示す未来

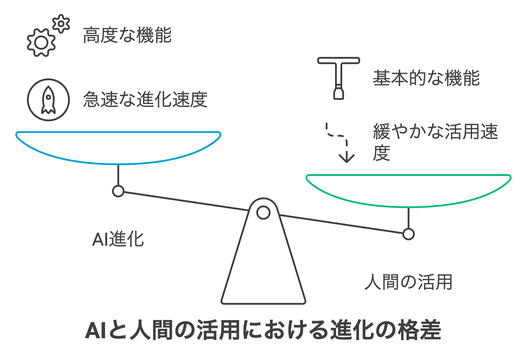

ここからが本題。ここで改めて注目したいのが、AIと人間の「進化速度の格差」です。

AIは、わずか2年半で、「文章生成」→「論理的対話」→「マルチモーダル理解」へと、まるで「人格」を獲得していくかのような進化を遂げました。しかも、最新モデルでは感情的なトーンや文脈解釈の精度も格段に上がり、ユーザーの意図を汲み取った対応が可能になっています。

一方の人間側はどうでしょうか。多くの現場では、いまだに「検索エンジンの代替」や「議事録の要約」レベルの活用にとどまっています。業務フローの再設計や、教育カリキュラムへの統合、組織知の共有への展開といった“構造的活用”に至っている例は、むしろごく一部に限られます。

この非対称性は、やがて「知能格差」という新たな社会分断を生み出します。かつての情報格差やデジタルディバイドとは異なり、今回は「思考の補助輪を持つ人」と「それを使えない人」の間に、本質的な生産性・意思決定力・学習力の差が生まれていくのです。

シンギュラリティとは、人間側の「限界」が浮かび上がる瞬間である

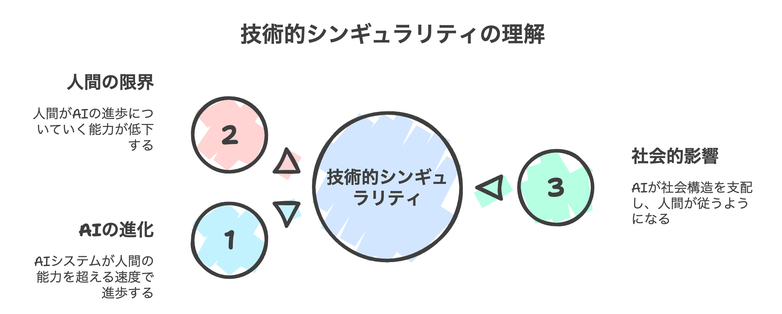

シンギュラリティ(技術的特異点)という言葉が使われるようになって久しいですが、その定義にはさまざまな解釈があります。私の立場では、シンギュラリティとは「AIが人間を超える」というよりも、「人間の大半がAIの進化についていけなくなる瞬間」であると捉えています。

つまり、AIが進化を続けるのは必然ですが、それを扱える人間の数が減少していく。そのとき、AIが社会を動かし、人間はそれを「よく分からないまま従う」存在になる ─この構造こそが、本質的なシンギュラリティではないかと考えます。

では、それに対して私たちは何ができるのでしょうか?

経営層が持つべき3つの視点

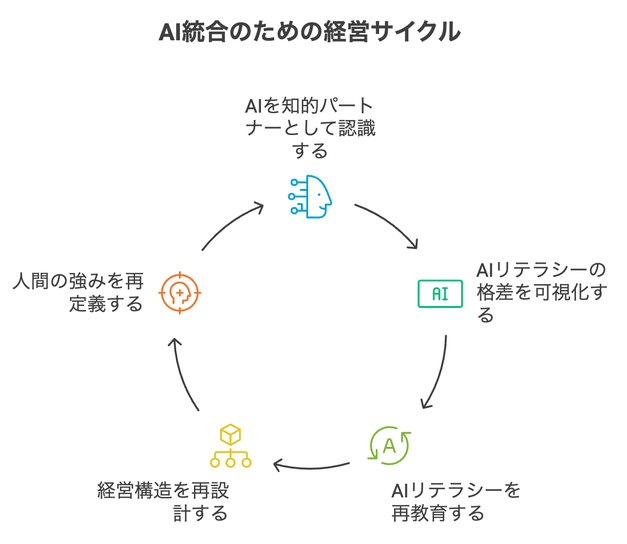

まず第一に、「AIは便利な自動化ツール」ではなく、「問いを共につくる知的パートナー」であるという視点への転換が必要です。ChatGPTを活用する上での本質的な価値は、単に作業を代替することではなく、思考の補助を通じて新たな着想や発見を得ることにあります。つまり、AIとの対話そのものが、思考の質を高めるプロセスなのです。

次に、組織内部における「AIリテラシーの格差」を可視化し、それに対する再教育と再設計を行うことが重要です。誰が、どのように、何の目的でAIを使うのか。その設計が曖昧なままだと、現場は混乱し、「使える人と使えない人」の分断が深まっていきます。

そして最後に、「人間の限界を前提に経営構造を見直す」という勇気です。AIの進化を前にして、「人間の強みとは何か」を再定義し、それを軸に業務設計や人材配置を変えていく。ここに、これからの経営における「本質的なアップデート」があると私は考えます。

おわりに:AIはもう、向こう岸に渡っている

ChatGPTの進化は止まりません。これから先、より深い感情理解や、倫理的判断、長期的思考の補助など、「人間的」な領域への進出はさらに加速していくでしょう。そして、それに追いつけるかどうかは、個人や組織の「共進化力」にかかっています。

私たちは、AIの進化そのものを止めることはできません。しかし、それと共に歩む「態度」と「構え」を選ぶことはできます。

ChatGPTを「すごいけど、よく分からないもの」として距離を取るか、「思考の共犯者」として迎え入れるか。その選択が、これからのキャリア、組織、そして社会全体の未来を大きく左右していく ─私は、そう信じています。

技術の進化に「人と組織」はどう応じるべきか?

AIがビジネスに深く関与する今、経営のリフレームが求められています。組織変革や人材育成、業務フロー再設計まで。伴走型で支援します。貴社にとっての最適な一歩、対話から見つけてみませんか?