#地域プロレス #まちづくり #経営者の心得 #ローカルビジネス #信頼の経営 #受け身の美学 #プロレス経営論 #地域密着 #起業家精神 #事業づくり #非日常の力 #中小企業支援 #地方創生 #共創の現場 #リングのある町

【序章】観客のいないリングに、まちはどう答えるのか。

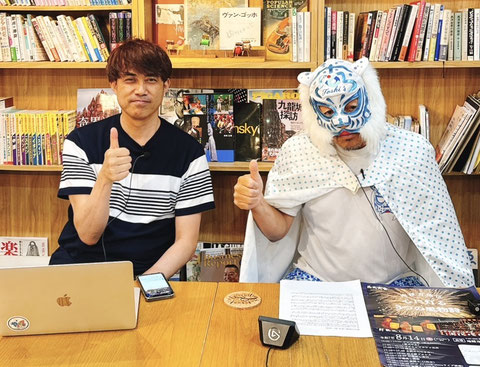

静岡県牧之原市の一角、堀野新田という町外れに、鉄パイプと手描きの設計図から生まれたプロレスリングがある。そこに立つのは、リングネーム「水玉タイガー」─本名・沖本登志春。リングの上ではマスクをかぶり、躍動する。リングの外では水道工事業を営み、汗まみれになりながら町のライフラインを守っている。

彼の信条は、「本当の強さとは、優しさである」。

牧之原プロレス。地方都市の片隅で立ち上がったこのアマチュアプロレス団体は、単なるスポーツ活動でも、イベントでもない。町に暮らす人たちの「日常の向こう側」に、非日常の場を立ち上げる営みだ。リングはステージであり、社会の鏡であり、自己表現の装置である。

「プロレスは受け身の美学なんです。相手の技をどう受け止めるか。その受け方で相手が引き立ち、場が盛り上がるんです。」

その言葉を聞いたとき、私は直感した。これは経営に通じる。ビジネスリーダーが、組織が、社会が直面するさまざまな衝突や課題をどう受け止め、どう演出するか。その姿勢が、経営という即興劇の成否を分けるのだ。

この記事は、「プロレスを通じてまちを元気にする」という沖本氏の活動を、経営コンサルタントの視点から解剖するものである。

私たちがリングの外で生きる中で、どのように人と向き合い、場をつくり、意味を演出するか。そのヒントは、静岡の小さな道場から聞こえてくるリング音の中にある。

【第1章】事業とは、信頼の上に立つ即興劇である

プロレスを「筋書きのある演劇」と思っている人は多い。だが、実際にはそうではない。ある程度の構成や流れは共有されるものの、技のかけ方、受け方、反応、呼吸・・・そのすべてが、試合の中で即興的に決まっていく。

そしてその即興性を支えているのは、演技力ではない。信頼である。

「プロレスって、本当に信頼関係がないと成り立たないスポーツなんです。相手を信じて技を出すし、受ける側もそれを尊重して受ける。そこに嘘があったら、ケガをするし、会場の空気も壊れる」

沖本氏の言葉に、経営者として深くうなずかされた。組織の中で「攻める」とは、誰かに向けて意見を出すことかもしれない。新しい企画を提案することかもしれない。あるいは価格改定や人事異動のように、摩擦が生じる判断を下すことかもしれない。

だが、そのすべては、受け止める人がいてこそ意味を持つ。

「投げたら、必ずロープに走って返ってくる」。これはプロレスの“お約束”であり、同時に信頼の構造でもある。ビジネスの世界も同じだ。問いを投げれば、相手が受け止めて返してくれる。受けた側がその意味を汲み取り、次のアクションへつなげていく。

即興とは、偶然ではない。関係性の厚みが、予定調和なき演出を可能にする。

牧之原プロレスのリング上では、たとえば中学生が、社会人が、地元の医師が、週末にマスクをかぶって立っている。彼らは本職ではない。だが、互いの痛みと段取りを読み合いながら、物語をつくっている。

これはまさに、現代の中小企業の縮図だ。多様なバックグラウンドを持った人たちが、限られたリソースのなかで役割を分担し、場の熱をつくっていく。その背景にあるのは、肩書ではなく信頼。マニュアルではなく呼吸。そして、表現の即興力だ。

プロレスという枠を越えた、ひとつの社会装置としてのリング。その上で展開されるやり取りは、今日の組織経営における“信頼にもとづく即興力”の可能性を、静かに体現している。

【第2章】手づくりのリングが、まちの希望を浮かび上がらせる

沖本登志春さんが最初にやったこと。それは「団体の設立」でも「メンバー集め」でもなく、「リングをつくること」だった。

ホームセンターで買った鉄パイプ、仲間が描いてくれた手描きの設計図、仕事柄つながりのあった配管部品屋さん。こうして牧之原に、まち初となるプロレスのリングが立ち上がった。

「まずは場所を決めて、リングをつくる。それから、話は動き出すんです」

この一言に、起業や新規事業立ち上げに通じる“場づくり”の本質が詰まっている。

「計画より先に、空間を確保せよ」─これは多くの成功したローカルプロジェクトに共通する要素だ。

たとえばカフェでも、イベントでも、スタートアップでも。紙の上の計画を練るより先に「ここで何かが始まる」という余白をつくった人間が、最初の熱を生み出す。

沖本さんは、それをリングでやった。しかも、自作で。

当然、リングのつくりは簡易なものではない。安全性を担保するための構造設計が必要で、衝撃を吸収するためのマット素材の工夫も欠かせない。素人の“思いつき”でできるものではないはずだ。だが彼は、仲間と共に、プロの設計士や職人の知見を借りながら、それをカタチにしていった。

「仕事で配管やってますからね。ホースやワイヤーの扱いには慣れてるんですよ」

日常のスキルが、非日常を生む。この構造もまた、地域ビジネスの本質を突いている。

牧之原プロレスは、“情熱だけ”では成り立っていない。むしろ、「手の届く実装力」と「地元ネットワーク」があったからこそ、最初の一歩が踏み出せた。

ここに、ローカルプロジェクトにおける「本業資源の転用」というヒントがある。水道工事の知識、地元業者とのつながり、スペースを提供してくれる地域の顔役─これらが、プロレスという一見突飛なアイデアを“現実の光景”に変えたのだ。

リングとは、ただの道具ではない。そこに立つ人間の関係性、観客のまなざし、町の空気─そういった目に見えないものを浮かび上がらせる装置だ。

手づくりのリングは、まちにこう問いかけている。

「あなたのまちには、声を上げる場所がありますか?」

その問いは、どの地域、どの組織にも響く問いだろう。

【第3章】経営とは、「悪役」を引き受ける勇気でもある

「悪役って、実は一番おいしい役なんですよ。でも、ちゃんと憎まれないといけない」

沖本さんは、配信の中でそう言って笑った。

プロレスにおいて、ヒール(悪役)は観客の感情を揺さぶる存在である。ヒーローを引き立てるために、あえて憎まれる。試合を通じて観客が「感情の整理」をするために、進んでブーイングを浴びる。観客は、リングの中に社会の構図やストレス、正義と不正義を投影する。悪役はその媒介者となる。

経営の世界でも、「悪役を引き受ける」局面は少なくない。

値上げ、リストラ、不採算部門の撤退、あるいは変革の号令─いずれも一時的には「嫌われ役」になる行為だ。社員にとっては「怖い上司」、顧客にとっては「不誠実な値上げ主」と見なされることもある。

だが、その嫌われ役が場を成り立たせるというのもまた、真実だ。

プロレスにおいて、ヒーローの勝利が拍手を呼ぶのは、ヒールがちゃんと「負ける」からである。そしてその負けは、ヒールの中にある「自制」と「技術」と「信頼」が支えている。怒号の中で技を受け、落ちていく演技をし、正義を際立たせる。

この構造は、経営にもそのまま当てはまる。

組織において、すべてが仲良しではチームは機能しない。ときに、誰かが「ノー」を言い、ときに、誰かが嫌われながらも「組織の意志」を通さなければならない。

ヒール役を演じる勇気。それが、真に組織を前に進める力になる。

「最後に、悪役こそ観客から一番拍手をもらったりするんですよ。わかってる人はちゃんと見てるんです」

沖本さんのこの言葉に、背中を押された経営者は多いだろう。

【第4章】非日常を仕掛ける─まちづくりのエンタメ戦略

牧之原プロレスのリングが設置される場所は、決してスタジアムやホールではない。吉田公園の花まつり、産業フェア、地頭方の盆踊り会場─その多くが、普段はプロレスと無縁の公共空間である。

その空間が、突如としてエンターテインメントの舞台へと変貌する。

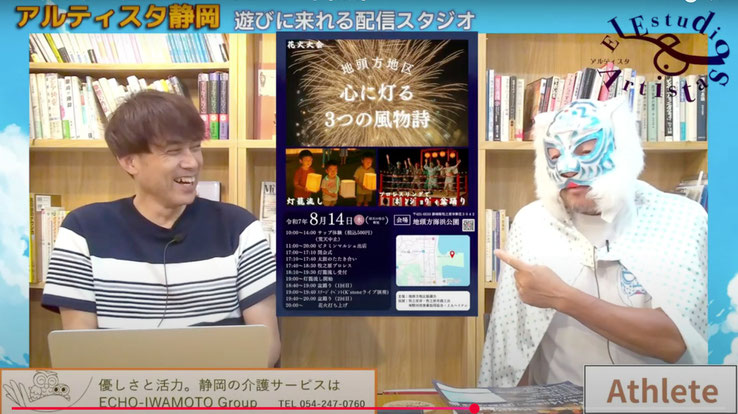

「祭りの途中、盆踊りの合間にリングを設置して、いきなりプロレスが始まる。しかも、盆踊りはリングの上で、生バンドの『ボン・ジョヴィ盆踊り』」

これは2025年8月14日に地頭方海浜公園で開催される予定の「夏の決戦・爆熱盆ジョビ祭り(仮)」の話だ。灯籠流しとサップ体験、マルシェに和太鼓、そしてリングと盆踊りが融合する異色の地域イベント。

非日常を仕掛ける─それが、沖本氏のスタイルだ。

プロレスには、空間を一気に「演出空間」へと変える力がある。音、動き、声、歓声、そしてリング上の物語。それらが会場全体を巻き込んでいく。

「プロレスは、地域の「言葉」になるんです。言葉で言っても伝わらないことを、身体で、空気で、伝えられる」

まちづくりは“施策”ではなく「物語」である─これは地方創生に携わる多くの実務家が語る鉄則だ。その物語を、人々の心に焼き付けるには、抽象的な理念よりも、具体的な体験が必要だ。

牧之原プロレスは、それを「驚きと笑いと感動」によって届けている。

沖本氏がかつて影響を受けたのは、静岡県東部で活動していた「沼津プロレス」や「富士宮プロレス」だったという。ローカルな文化資源や地場産業をモチーフにしたキャラクターや演出は、地域住民にとっての「鏡」であり「愛着」を育てる装置だった。

「僕も、お茶のマスクとか作ってみたかったんです。でも、なかなか被ってくれる人がいない(笑)」

それでも諦めない。非日常の場をつくることが、日常を揺り動かすと信じているからだ。

町が抱える課題─若者の流出、高齢化、産業の停滞─これらに正面から「解決策」をぶつけるだけでは限界がある。だからこそ、物語と体験を通じて、町の空気を変えていく。自分たちの町に“誇れる何か”があるという実感こそが、地域のエネルギーを生む。

「町の中にリングがある。しかもそこに、自分の息子や娘が立つかもしれない」

この想像力の余白が、まちを希望で満たしていく。

エンターテイメントは、娯楽ではない。町にとっては、「自己表現の手段」であり、「未来への投資」であり、時に「再起動のボタン」にもなりうる。

牧之原プロレスは、まさにそのモデルを地で行く存在だ。

【第5章】未来のリングは、どこに立つのか

「最近、プロレスをやってみたいって言う若者が増えてきたんです」

沖本氏は、道場である堀野新田の「豊岡道場」に、毎週金曜夜、地域の中高生や社会人が自主的に集まってくる様子をうれしそうに語った。

「最初は誰も来なかった。でも今はね、息子も娘も、そして見学に来る親御さんまで増えてきました」

それは、リングが「まちの風景」になり始めたことを意味する。

牧之原プロレスは、イベント団体ではない。まちの中で「育っていく存在」である。

教育的価値も高い。体力づくり、礼儀、構成の設計、そして「受け身の美学」─技をかけることよりも、受けることに重きを置く構造は、若者にとって貴重な経験となる。

「娘にもやってほしいんですよ。女子プロレス、募集中です(笑)」

プロレスを通じて性別や体格の壁を超える。演出とリアルが共存するこのスポーツは、表現活動としての側面を持ち、誰もが「自己の物語」を演じられる舞台でもある。

リングに上がるのは選ばれた人間ではない。表現の意思がある人間だ。

この構造は、これからの地域づくりにも、企業経営にも深く通じる。

たとえば、「参加型の組織」。たとえば、「越境する地域コミュニティ」。たとえば、「弱さを含めて表現するブランディング」。

これらはすべて、牧之原プロレスという事例からインスパイアされうるキーワードだ。

未来のリングは、どこに立つのか─。

その答えは、空き地かもしれない。体育館かもしれない。学校の教室かもしれない。あるいは、ひとつの会社の中かもしれない。

大切なのは、誰かが「場所をつくる」こと。 そして、誰かが「悪役を引き受ける」こと。 誰かが、「受け身をとる」こと。

その積み重ねが、信頼を生み、場を育て、人を惹きつける物語をつくっていく。

リングがある町には、希望がある。

そして、受け身をとるリーダーには、信頼が宿る。

沖本登志春さんの背中が、それを教えてくれている。

【結びに代えて】

プロレスという一見突飛な切り口から、これほどまでに経営の本質─信頼、即興、場づくり、役割、物語、受け身の哲学─が見えてくるとは、正直驚きだった。

私たちは日々、戦っている。数字と、競合と、制度と、そしてときに社内の空気と。 だがそのすべては、「誰かと共にやること」で初めて成り立つ。

相手の攻撃を受け、それを引き立て、次につなげる。 自分が投げた言葉に、誰かがちゃんと走って返してくれる。

その循環が続いている限り、組織も、地域も、きっと強く優しくなっていける。

沖本登志春さんの言葉が、今も耳に残っている。

「プロレスほど、相手のことを思ってやるスポーツはないんです」

本当の強さとは、優しさである。

その哲学が、静かに、そして確かに、リングの外へと広がっている。